|

Le

AmiPoste-Télécom

accueil

Mont-Saint-Éloi La Région

Les RencontresNord-Pas de Calais MICROTEL Le Challenge 2010-2011

notre village

notre villageen Artois avant la naissance du monde (M.Y.) La Semeuse 5 centimes vert bière et brassage le marais audomarois |

Nord-Pas de Calais

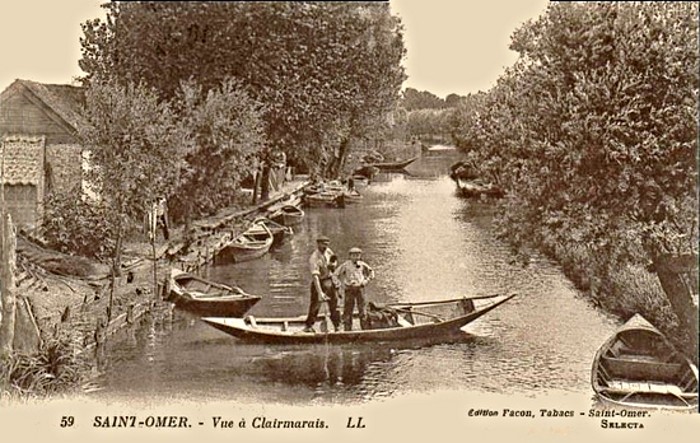

Le marais audomarois Il existe en Pas-de-Calais, un pays étrange, mi-terre, mi-eau, arraché par le labeur des hommes à la boue des marécages : l’Audomarois. La ville est Saint-Omer, les villages s’appellent Clairmarais, Salperwick, Tilques... L’Audomarois est le pays des maraîchers, des pêcheurs, des amateurs de nature, et bien sûr des touristes et des randonneurs.

Les transgressions marines ont modelé la basse valléede l'Aa. En se retirant, dès avant l'ère chrétienne (IVème siècle), la mer a laissé entre Arques et le goulet de Watten, le Marais Audomarois. Le triangle Calais, Watten, Dunkerque, correspondant au "golfe de l'Aa", constitue aujourd'hui la zone littorale, souvent proche du niveau de la mer, parfois en dessous comme dans les Moëres. Certains secteurs furent exploités pour les dépôts de tourbe, jusqu’à la fin du XIXème siècle. L’extraction de la tourbe a alors marqué le paysage en laissant une mosaïque d’étangs et de rivières reliés entre eux par des chenaux d’accès comme le Romelaëre au voisinage de Saint-Omer. La conquête du marais Le marais audomarois a été conquis de haute lutte. Au VIIème siècle, l’évêque Omer établit à Sitiu un monastère qui prend le nom d’abbaye de Saint-Bertin. Les ruines en sont encore visibles aujourd’hui. En quelques années, grâce au rayonnement de l’abbaye, Sitiu devenue entre-temps Saint-Omer se développe, devient place forte et lieu d’échange avec en arrière pays l'Artois, et en liaison directe avec la mer. À proximité des murailles, les habitants du marais ont déjà entrepris sa mise en valeur par un rehaussement des terres (Lysel, Clairmarais). En 1699, la création de l’écluse Vauban à l’embouchure de l’Aa à Gravelines assure une meilleure maîtrise des eaux.

La domestication des zones marécageuses Si le défrichement des zones marécageuses est ancienne, l’assèchement des marais, est surtout effectué aux XVIIIème et XIXème siècles, suite aux travaux réalisés sur l’Aa. La méthode préconisée est alors celle des techniciens hollandais, la méthode des "casiers" ou "secteurs clos". Les secteurs marécageux sont découpées en "lègres", fines langues de terre, coupées de canaux parallèles qui débouchent dans des collecteurs plus importants. Les "lègres" sont rehaussées grâce à l’extraction de la tourbe dans les "watergangs". Ce mot flamand désigne ces canaux de drainage et signifie "chemin d'eau". Le watergangs sont isolés par des vannes que l’on peut ouvrir ou fermer suivant le niveau de l’eau.

Les moulins Dans les "casiers", le niveau est maintenu ou régulé par des moulins de pompage, qui envoient l’eau dans un canal plus important. Ces moulins, généralement en bois, sont équipés d’une vis d’Archimède, ou vis sans fin, implantée en oblique à la base de l’axe vertical du moulin. Très nombreux au début du XXème siècle, les moulins sont désormais remplacés par des pompes. Ces moulins pouvaient également servir pour écraser le grain et extraire l'huile des graines de lin ou de navette.

Les hommes L’isolement a longtemps fait du marais un monde à part, les maraîchers y vivaient famille à famille, acharnés au travail, exhaussant, drainant, défrichant les terres. En remontant les générations, tout le monde est un peu cousin, héritier des “Brouckaillers” et des “Maresquiers”, appellations flamandes des habitants du marais (en flamand, brouck = marais ; Hazebrouck = le marais du lièvre).

L'habitat est dispersé dans le marais, et le seul chemin d'accès aux maisons est le canal ; Le maraîchage Les légumes de l’Audomarois ont une renommée qui a depuis longtemps dépassé les limites de la région : céleri, artichaut, choux, carottes.

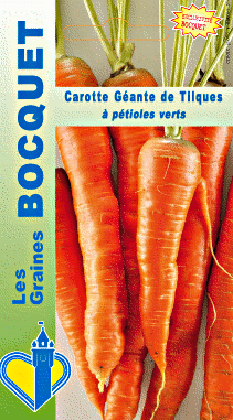

C'est le chou-fleur qui a fait la réputation du marais, et bien avant la première guerre mondiale, les marchandes des quatre-saisons criaient dans les rues de Paris la qualité des premiers “Saint-Omer”. La région de Tilques, à l’Ouest du Marais s'est spécialisée dans la sélection et la culture d'une carotte tardive de gros calibre, très goûteuse, à chair rouge orangée.

Cependant, depuis le début des années 1980, l’abandon des parcelles les moins rentables s'est accompagné d'un développement rapide du tourisme vert qui a modifié sensiblement les paysages et l'habitat.

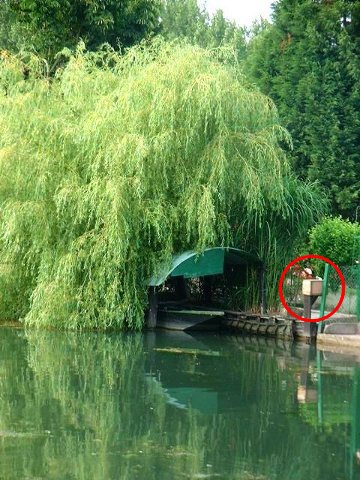

Un lieu de nature et de tourisme

L’accueil des estivants a pris un nouvel essor grâce à l’ouverture de nouvelles structures : villages de gîtes, campings, points d’accueil. Un plan d’aménagement a consacré la triple vocation agricole, touristique et écologique du marais. Cette action, menée sous l’égide du Syndicat mixte d’aménagement de l’Audomarois avec l’aide du Conseil Général et de la Région, vise au maintien de la population et à la promotion du terroir.

Ainsi, au cœur du Nord - Pas de Calais, l’Audomarois, mi-terre, mi-eau, étend paresseusement ses 3 400 hectares d’une nature à la fois sauvage et domestiquée à découvrir. Le défi est aujourd'hui de préserver un écosystème sensible et menacé , tout en accueillant le public à des fins récréatives et pédagogiques.

|

|

|

Pour d'autres développements, nous renvoyons à la documentation de l'Office du Tourisme de Saint-Omer (www.tourisme-saintomer.com), à Wikipédia (articles : Marais de Saint-Omer, Golfe de l'Aa, Réserve naturelle nationale des étangs du Romelaëre). Beaucoup de sites persoapportent une illustration intéressante, comme par exemple, http://greeters62.com/visite-pas-de-calais/portraits-greeters/frederic-legris.asp |

la distribution du courrier se fait en barque. Les gens du marais ont développé deux types d'embarcation à fond plat, l'escute et le bacôve. L'escute peut-être comparé à la voiture du maraîcher tandis que le bacôve serait son camion (capacité de chargement de 4 tonnes). Ils sont fabriquées en chêne de la région, ils ont une durée de vie de 40 ans maximum ; tous les deux ans, ceux-ci doivent être goudronnés. Aujourd'hui on utilise pour les propulser des moteurs thermiques à bateaux ; mais pendant des siècles on a manœuvré à la perche (longue branche de frêne ou de saule de 4 à 5 m) ou à la "ruie" (longue rame que l'on manœuvre debout). La perche s'appuie sur le fond du fossé ou s'utilise depuis la berge en la coinçant dans l'avant de bateau à un endroit prévu à cet effet: le "dromelot".

la distribution du courrier se fait en barque. Les gens du marais ont développé deux types d'embarcation à fond plat, l'escute et le bacôve. L'escute peut-être comparé à la voiture du maraîcher tandis que le bacôve serait son camion (capacité de chargement de 4 tonnes). Ils sont fabriquées en chêne de la région, ils ont une durée de vie de 40 ans maximum ; tous les deux ans, ceux-ci doivent être goudronnés. Aujourd'hui on utilise pour les propulser des moteurs thermiques à bateaux ; mais pendant des siècles on a manœuvré à la perche (longue branche de frêne ou de saule de 4 à 5 m) ou à la "ruie" (longue rame que l'on manœuvre debout). La perche s'appuie sur le fond du fossé ou s'utilise depuis la berge en la coinçant dans l'avant de bateau à un endroit prévu à cet effet: le "dromelot".

À la fin du XIXème siècle, les maraîchers s’organisent pour commercialiser leurs légumes. En 1921, ils constituent une association de jardiniers, créent une première coopérative en 1949… un marché au cadran en 1973…

À la fin du XIXème siècle, les maraîchers s’organisent pour commercialiser leurs légumes. En 1921, ils constituent une association de jardiniers, créent une première coopérative en 1949… un marché au cadran en 1973…

D’espace de production et de travail (maraîchage, extraction de la tourbe, fabrication de bateaux, pêche, etc.), le marais audomarois est devenu par sa réelle beauté un espace de loisirs et d’accueil touristique. Mais cette mutation ne s’est pas faite sans risques pour le milieu. En 1986, la zone a été déclarée Parc Naturel.

D’espace de production et de travail (maraîchage, extraction de la tourbe, fabrication de bateaux, pêche, etc.), le marais audomarois est devenu par sa réelle beauté un espace de loisirs et d’accueil touristique. Mais cette mutation ne s’est pas faite sans risques pour le milieu. En 1986, la zone a été déclarée Parc Naturel.