|

Le

AmiPoste-Télécom

accueil

la RégionMont-Saint-Éloi Nord-Pas de Calais les rencontres MICROTEL Le Challenge 2010-2011  notre village

notre villageen Artois avant la naissance du monde (M.Y.) La Semeuse 5 centimes vert bière et brassage le marais audomarois |

Nord-Pas de Calais

la bière et la région

Tout comme ses voisins, le Nord-Pas de Calais a développé une culture de la bière. Nous vous proposons une petite promenade dans le domaine de l'histoire de la bière que nous terminerons en vous présentant quelques géants de la bière associés aux fêtes de notre région.

Une boisson dangereuse.

L'eau est une boisson universelle ; mais dès qu'une collectivité un peu dense -ville ou couvent- est rassemblée, elle devient une boisson dangereuse, transportant des germes pathogènes qui déciment régulièrement les populations. L'histoire universelle est marquée par les épidémies liée à l'eau de boisson, et la période moderne retrouve le risque dès qu'un maillon de la fourniture en eau stérile s'avère défaillant. Ainsi est apparue très tôt la nécesssité d'une boisson saine, c'est-à-dire qui ne devienne pas un bouillon de culture pour le choléra pour peu que les circonstances s'y prêtent : la boisson alcoolisée répond à ce critère. Si la bière est si liée à la vie des abbayes, ce n'est pas pour ses vertus festives mais bien diététiques.

Qu'est-ce que la bière ?

Au départ, il y a une graminée cultivée : orge, épautre, froment, escourgeon, seigle, riz, maïs. Chez nous, la céréale est l'orge, et parfois le froment.

Au départ, il y a une graminée cultivée : orge, épautre, froment, escourgeon, seigle, riz, maïs. Chez nous, la céréale est l'orge, et parfois le froment.Il faut de l'humidité et une température douce pour faire germer le grain prélablement trempé, et développer ainsi les sucres fermentescibles et des enzymzes (amylase). On sèche alors à l'air chaud ; le coup de feu final peut aller jusqu'à la coloration du produit, qui se transmettra à la bière, ambrée ou brune. On nettoie la graine : c'est le malt.

Le brassage consiste à "cuire" le malt concassé dans de l'eau. On a alors le moût que l'on fait fermenter. Puis on conditionne la bière issue de cette fermentation. L'invention du tonneau par les gaulois répond au besoin de conserver à l'abris de l'air le produit fini et de pouvoir le transporter.

Mais le brassage est le lieu de tous les dangers : il est difficile à maîtriser et le produit fourni est fragile.

Houblon, Humulus lupulus, salsepareille...

Le premier grand progrès a consisté à rendre la conservation moins sujette aux agents qui dégradent la bière. Les inflorescences femelles du houblon, les cônes, sont utilisées pour aromatiser la bière depuis le XIIème siècle lorsque Hildegarde de Bingen (1099-1179) découvrit les vertus aseptisantes et conservatrices du houblon (ainsi que son amertume).

une houblonnière à Steenvoorde

Longtemps, les plaines de la Flandre maritime ont vu ces assemblages de pieux et de cables qui servent de support à cette lianne. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques témoins à Bailleul et un fête annuelle, l'hommelpap, au début septembre : l'essentiel du houblon vient de Tchéquie.

La fermentation : une véritable alchimie.

Il existe trois modes de fermentation :

* La fermentation est initiée par une levure, le saccharomyces carlbergensis, et elle se fait entre 4 et 12 degrés Celsius. La bière obtenus est une Lager, peu alcoolisée, de bonne conservation, la température de fermentation limitant le développement des germes non désirés. La période de l'année qui autorise la fabrication est restreinte.

LAGER : Ch'ti (Bénifontaine) et Stella Artois (Louvain)

* Avec la levure saccharomyces cerevisia, la température doit être entre 15 et 25 degrés Celsius. C'est la fabrication le plus traditionnelle. La bière est une Ale, plus alcoolisée, moins mousseuse. Malheureusement, la maîtrise de la température est délicate et le développement de pathogènes favorisé.

ALE : Goudale (Gayant Douai) et Jenlain (Brasserie Duick)  * L'ensemencement peut aussi être spontané : la moût exposé à l'air est ensemencé par des levures sauvages. Il vaut mieux être dans la bonne vallée. L'ensemencement ne se fait pas uniquement par des saccharomyces. Il y a aussi des ferments lactiques, comme pour la choucroute ! On obtient un bière forte et acide, la LAMBIC.

* L'ensemencement peut aussi être spontané : la moût exposé à l'air est ensemencé par des levures sauvages. Il vaut mieux être dans la bonne vallée. L'ensemencement ne se fait pas uniquement par des saccharomyces. Il y a aussi des ferments lactiques, comme pour la choucroute ! On obtient un bière forte et acide, la LAMBIC.

Pasteur au secours des brasseurs du Nord.

reconnaissance des brasseurs lillois (1901)

De 1854 à 1857, Louis Pasteur est doyen de la toute nouvelle faculté des sciences de Lille. Sollicité par un distillateur et vinaigrier d'Esquermes puis les brasseurs lillois, il commence ses recherches sur les fermentations et les micro-organismes. L'ensemble de ses travaux sur la bière et sur les fermentations sera consigné un livre capital paru en 1876 «Etudes sur la bière, ses maladies, causes

qui les provoquent, procédés pour la rendre inaltérable». (Le livre est accessible sur le site de Gallica). L'aseptie, la sélection des souches et la pasteurisation sont à l'origine de la bière moderne dont l'élaboration et la conservation sont maîtrisées.

Un monde presque parfait.

Tout serait alors pour le mieux à l'époque de Pasteur si le paramètre température pouvait être lui aussi contrôlé. La bière de Noël, outre sa dimension festive, répond aussi à un impératif de la fabrication : faire de la bière en été est une gageure et la première bière de qualité qui apparaît dans le cycle annuel est livrée en décembre !

C'est alors qu'à Munich, Carl von Linde développe entre 1870 et 1890 sa machine frigorifique, dont les premiers utilisateurs sont les brasseurs.

Désormais, en alliant les connaissance sur l'aseptie, les fermentations, la sélection des levures et la maîtrise des températures, la bière peut être fabriquée toute l'année avec une qualité constante.

Désormais, en alliant les connaissance sur l'aseptie, les fermentations, la sélection des levures et la maîtrise des températures, la bière peut être fabriquée toute l'année avec une qualité constante.

littérature et folklore

Au temps jadis, il y avait au village de Fresnes-sur-l’Escaut un garçon verrier nommé Cambrinus, selon d’autres Gambrinus, qui, avec sa figure rose et fraîche, sa barbe et ses cheveux dorés, était bien le plus joli gars qu’on pût voir.

Plus d'une demoiselle de verrier, en apportant le dîner de son père, agaçait de l'œil le beau Cambrinus ; mais lui n’avait d'yeux que pour Flandrine, la fille de son souffleur.

Au temps jadis, il y avait au village de Fresnes-sur-l’Escaut un garçon verrier nommé Cambrinus, selon d’autres Gambrinus, qui, avec sa figure rose et fraîche, sa barbe et ses cheveux dorés, était bien le plus joli gars qu’on pût voir.

Plus d'une demoiselle de verrier, en apportant le dîner de son père, agaçait de l'œil le beau Cambrinus ; mais lui n’avait d'yeux que pour Flandrine, la fille de son souffleur.

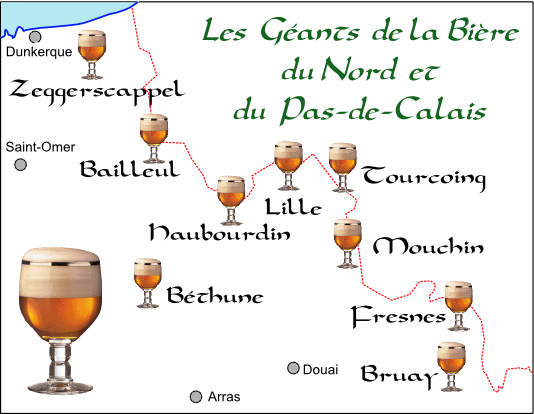

Au moment où s'élabore sa fabrication industrielle, la bière apparaît dans la litérature et le folklore régional. En 1853, la société philanthropique de Bailleul crée le géant Gargantua qui devient la figure de proue de son carnaval ; la quatrième édition de ce géant est ventru et, assis sur son char tiré par deux chevaux, il tient une futaille entre les jambes, serre un gigot dans la main droite et dans la main gauche un hanap de bonne taille. Au cours des ans, Gargantua verra s'agrandir la famille des géants amateurs de bière. Nous en avons répertoriés quelque-uns dans l'animation qui suit.  Pour l'arrivé en littérature de la bière, il faut citer Charles Deulin (1827-1877), spécialiste du conte, né à Condé-sur-Escaut. Ses "Contes d'un buveur de bière" et ses autres contes, comme "Cambrinus, le roi de la bière" sont toujours édités. Les amateurs de ce genre littéraire trouveront les oeuvres essentielles de cet homme de lettres sur le web.

Pour l'arrivé en littérature de la bière, il faut citer Charles Deulin (1827-1877), spécialiste du conte, né à Condé-sur-Escaut. Ses "Contes d'un buveur de bière" et ses autres contes, comme "Cambrinus, le roi de la bière" sont toujours édités. Les amateurs de ce genre littéraire trouveront les oeuvres essentielles de cet homme de lettres sur le web.Un siècle plus tard, Jacques Duquesne situe le second opus de sa trilogie sur les femmes du Nord (Maria Vandame, Alice von Meulen, Catherine Courage) dans le monde de la brasserie. les géants de la bière dans le Nord-Pas de Calais

|

Amiposte-Télécom Mont-Saint-Éloi octobre 2010 |

Références.

*** Les divers opus de wikipédia sur la bière sont assez techniques, mais bien faits. On les trouve aux articles bière, houblon, fermentations...*** Voici une encyclopédie imagée sur la bière dans le Nord : http://mincoin.free.fr/region/bieres/biere.htm

*** Pour les oeuvres de Charles Deulin, consulter :http://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Charles_Deulin

ainsi que les librairies en ligne traditionnels (Amazon, Chapitre, Alapage).*** L'ouvrage de Pasteur sur la bière est le Tome 5 des Oeuvres de Pasteur réunies par Pasteur Vallery-Radot. Il est disponible sur Gallica à l'adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7360s.image.f1

|